代表取締役社長×CPRO対談

POSシステム国内トップの技術を武器に

AIを活用したサステナブルな小売の未来をつくる

- 代表取締役社長

- 古山 浩之(こやま ひろゆき)

- 1984年に東京電機(現・東芝テック)に入社以来、約40年にわたりPOSシステムやプリンターの開発に従事。国内大手コンビニチェーン向けレシートプリンターの実用化やセルフレジの導入など、東芝テックのリテール領域において多くの技術開発および事業推進に携わる。

2024年10月にジャイナミクス株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。

1984年に東京電機(現・東芝テック)に入社以来、約40年にわたりPOSシステムやプリンターの開発に従事。国内大手コンビニチェーン向けレシートプリンターの実用化やセルフレジの導入など、東芝テックのリテール領域において多くの技術開発および事業推進に携わる。

2024年10月にジャイナミクス株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。

- CPRO(Chief Public Relations Officer)

- 濱田 美樹夫(はまだ みきお)

- 1991年に東芝のデザイン部門に入社後、社会インフラ分野の提案業務からスマートコミュニティーなどの新規事業開発業務をサービスデザインやデザイン思考で支援。現在はジャイナミクスのCPROとして、事業開発や組織設計、企業の「伝え方」の設計を担う。

1991年に東芝のデザイン部門に入社後、社会インフラ分野の提案業務からスマートコミュニティーなどの新規事業開発業務をサービスデザインやデザイン思考で支援。現在はジャイナミクスのCPROとして、事業開発や組織設計、企業の「伝え方」の設計を担う。

ジャイナミクス株式会社の挑戦は生成AIとPOSデータを駆使し、リテール業界の未来を切り拓くことです。

2024年10月に設立されたジャイナミクスは、POSシステムで国内トップシェアを誇る東芝テックの技術と知見を受け継ぎながら、生成AIとPOSデータを活用したリテールのための業務支援サービスを提供しています。メンバーには生成AIのスペシャリストをはじめ、東芝テックのエンジニアも加わっています。なぜ東芝テックはリテール企業のDXを支援する新会社を立ち上げたのでしょうか。ジャイナミクス代表取締役社長・古山 浩之とCPRO(Chief Public Relations Officer)を務める濱田 美樹夫に、同社設立の背景やサービス設計に込めた思い、そして今後の事業展開について聞きました。

なぜ今、リテール現場に「データ×生成AI」が求められているのか

ジャイナミクス設立の背景と、そこに至る市場ニーズについて教えてください。

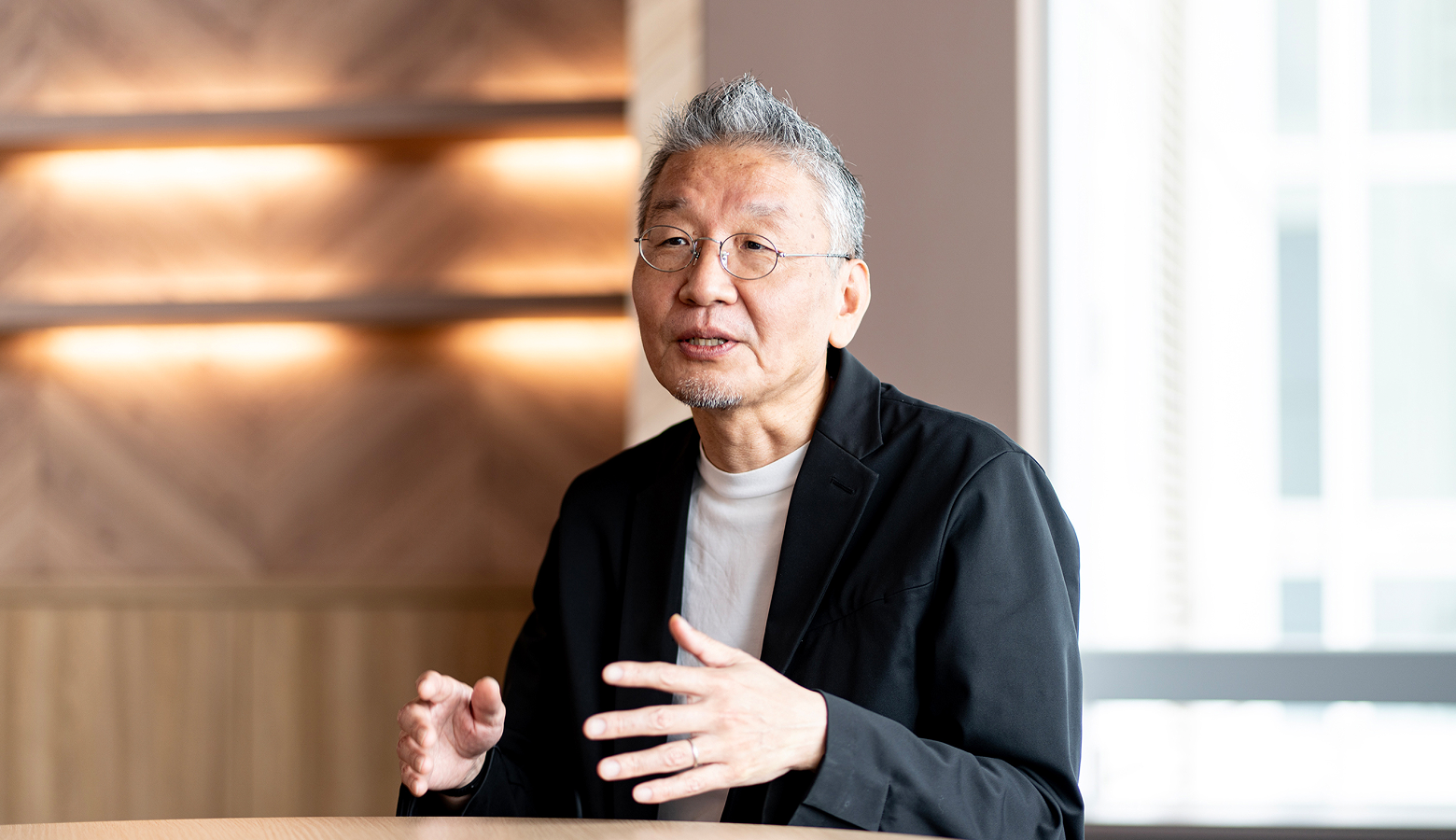

古山 浩之(以下、古山):

設立の大きな理由の一つは、「データ活用の可能性」にあります。POSは本来、販売時点における商品情報を管理する仕組みですが、それにとどまらず、在庫管理や発注、プロモーション、さらには廃棄削減など、幅広い用途への応用が可能です。データ分析に強力な計算リソースを要するため、ビジネスの現場レベルでの実用にハードルがありましたが、ここ数年のクラウド技術やGPU(画像処理装置)の進化により、データ活用が現実的なものとなってきました。さらに、ソフトウェアも従来のパッケージ型からクラウド上で動作するコンテナ型へと移行するなど、ビジネスモデルそのものが変化し続けています。こうした技術的・構造的な変化に対応するために、世の中の潮流に柔軟に対応できる組織体制が不可欠であると判断し、ジャイナミクスの設立に至りました。

一方、私たちの顧客であるリテール現場は慢性的な人手不足を抱えており、非常に多忙であるという特徴があります。「経営層で検討した施策が現場まで落ちてこない」「施策の意図が理解できない」「現場の課題が正しく把握されず経営方針に反映されない」といった状況が見られ、せっかく施策を導入しても効果がわからない現状があります。この忙しさから生じる現場と経営のコミュニケーション不足を背景に、施策設計において課題把握から効果検証までを一気通貫させて実施するのが困難になっています。そのためリテール現場では「経営方針に沿いつつ、現場が悩まずスムーズに行えるタスクに施策が落とし込まれていること」が求められていると感じています。こうした課題を解消するために、データと生成AIが活用できると考えています。

代表取締役社長 古山 浩之

リテール企業の課題を可視化し、上流から下流まで支援

具体的にどのようなサービスを提供しているのでしょうか。

濱田 美樹夫(以下、濱田):

まずはお客様であるリテール企業に対し、業務プロセスや困りごとを丁寧にヒアリングし、それを“翻訳”していくことから始めます。具体的には、「これはどういうことなのか?」という問いを出発点に、業務内容をプロセスレベルに落とし込み、それをKPIやKGIといった定量的な指標にまで展開します。

この時に重要になるのが、「共通言語」を持つことです。日本語で話していても、建築の世界では建築図面、ソフトウェアではプログラミング言語といったように、それぞれの分野で使う専門的な“言語”があります。リテール企業も経営者は経営者の言語、現場社員は現場社員の言語があるため、それがバラバラなままだと情報はうまく伝わりません。だからこそ、それぞれの視点や言語に翻訳し、適切に伝播させることが必要です。この一連の流れを、上流から下流までワンストップで設計・支援できることが、私たちの強みです。

こうしたサービスを提供できるのは、東芝テックが長年にわたり培ってきた「技術力」と膨大なPOSデータを活用する「知見」があるからこそです。POSシステムを通じて蓄積されたデータは、「売れたか売れなかったか」「どの商品が、いくらで取引されたか」といったサービスの対価を可視化する上で極めて重要な情報となります。

CPRO 濱田 美樹夫

ジャイナミクスにおける「生成AI活用の可能性」について、どのように考えていますか。

古山:

ジャイナミクスでは生成AIを不可逆的、かつ、あらゆる変化対応に柔軟なものと捉えています。例えば、リテールに限らずどのような業種においても起き得ることですが、パートナー企業の事業状況が変化すると、自社の経営や施策に様々な影響を与え得るものです。そういった際に、生成AIは、変化を取り込み、その影響が波及する人のところへ、より適切なカタチに落とし込んで情報やデータを届けることができます。こうすることにより、常に最新の状況に適応したサービスの提供が可能になります。

現在、ジャイナミクスでは生成AIをどのように活用しているのでしょうか。

濱田:

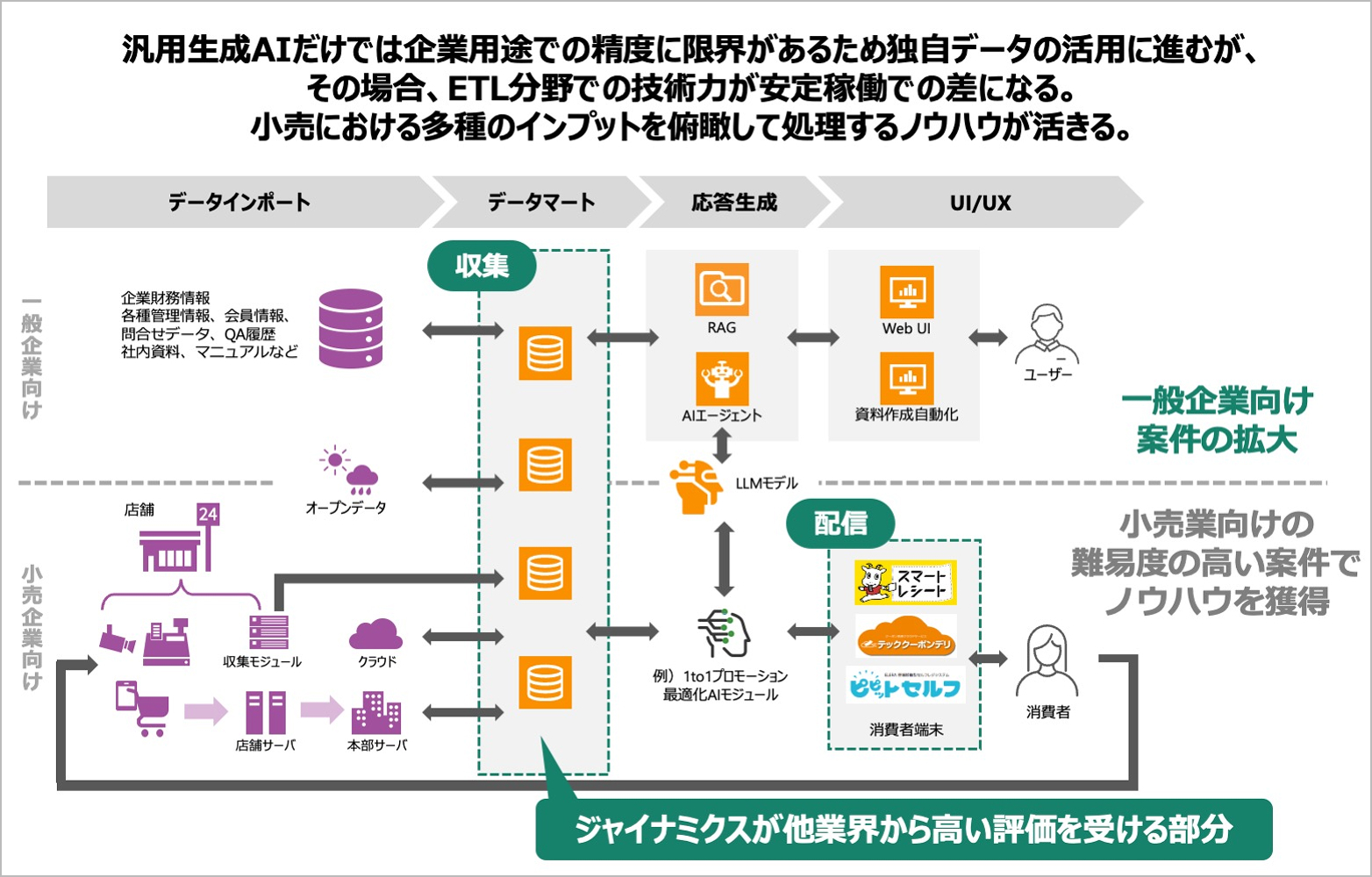

ジャイナミクスでは生成AIを活用し、リテール企業の業務支援を行っています。また、過去にお付き合いのあったパートナー企業から技術力を評価いただき、当社のエンジニアが小売業以外の分野においても生成AIの仕組みづくりを支援するケースが増えております。

その背景には、近年、「RAG(Retrieval-Augmented Generation:外部情報を組み合わせて回答を生成するAI)」や「AIエージェント(人間を介さず特定のタスクを実行する自律型インテリジェントシステム)」の導入に関するご相談が増加していることが挙げられます。

こうした課題に積極的に取り組むスタートアップ企業もありますが、もう一つ重要なのは、「膨大なデータをいかに整理・分類し、特定の部門や業務目的に特化したデータマートに格納する“仕組み化”を実現するか」という点です。

このような課題に対応できるシステム設計者とクラウドインフラの技術者を抱える企業はまだ多くありません。そのため、当社がその設計から運用まで一貫して担える点が大きな評価につながっています。

どのような企業から生成AIの支援を求められるケースが多いのでしょうか。

古山:

特に多いのが意思決定のプロセスが属人化している、あるいは関連部門が多くて意思決定に時間を要している企業です。例えば、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでは「午後に何を販売するか」や「どのような惣菜を作るか」といった意思決定が各部門のキーパーソンによって行われることがあります。連携部門の多さや現場の忙しさから組織間の情報共有がなかなか難しく、各部門の目標や狙いの調整もあり、連携に労力を要します。さらに慢性的な人手不足が拍車をかけて、本来やりたいことがなかなかできていないという声をいただいています。このような課題を生成AIで支援・補完したいというニーズが増えています。

現在、リテール企業向けサービスと生成AIを活用した課題解決支援の2つの事業を提供しているとのことですが、今後ジャイナミクスはどのような業界や分野への展開を考えているのでしょうか。

古山:

リテール企業向けサービスについては、当面は引き続きリテール業界を軸としながらも、将来的には宿泊、インフラ、居住、医療など、生活に関わるさまざまな分野との連携を進めていきたいと考えています。特に、地域に根ざしたサービス同士が有機的につながる「コミュニティ・ドミナント」な仕組みの中で、私たちのサービスが価値を発揮できればと考えています。

濱田:

生成AIを活用した課題解決支援については、担当エンジニアからも「難しい仕事ではあるが、大きなやりがいを感じている」との声が上がっており、会社としても経験値が蓄積され、自社の技術力の立ち位置を再確認できていることを非常にうれしく感じています。現在は異業種からの相談も歓迎しており、可能な範囲であれば積極的に支援させていただきたいと考えています。

東芝、スタートアップ経験者……多様な人材が支える柔軟な組織文化

ジャイナミクスは「リテール企業の持続的な成長と、社会全体の発展を支える」という使命を掲げています。この考え方に行き着いた背景について教えてください。

古山:

私たちが最も大切にしているのは、「生活圏満足度」、英語で言うと「ライフ・サティスファクション(Life Satisfaction)」の最大化です。これは、「従業員」「顧客」「社会」という3方向、つまり関わるすべての人々の満足度を高めることを意味しています。

満足度は一度向上しても、そのまま放置しておくと時間とともに低下してしまう。だからこそ、ジャイナミクスでは満足度を“サービス”として捉え、継続的に再設計・実行・検証していく必要があると考えています。その質の高いサービスの連続こそが、「持続可能な社会」の実現につながると信じています。この考え方を、私たちは「サステナブル・サービスデザイン(持続可能なサービス設計)」と呼んでいます。

関わるすべての人々の満足を継続的に高めていくためには、ジャイナミクス自身も多様な視点を持ち、様々な視点・意見を統合し、また成長し続けていくことが大切だと考えています。

創業から約半年ほど経ちましたが、現在ジャイナミクスでは、どのようなバックグラウンドの方々が在籍しているのでしょうか。

濱田:

東芝や東芝テックから出向してきたデータサイエンティストやエンジニアに加え、スタートアップ出身のコンサルタント営業や事業企画など、さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。実装力のあるメンバーが多く、スタートアップ的なスピード感と東芝グループの誠実さが共存することで、組織としての柔軟性や推進力が高まっていると感じています。

事業を加速していく中で、どのような人材と一緒に働きたいと考えていますか。

古山:

仮説検証型で物事を進められる方、そしてその仮説を様々な方と会話するために仮説を可視化・モデル化して共通言語化できる方とご一緒したいと考えています。リテール領域におけるデータは膨大で、インプット・アウトプットの多くがリアルに紐づいており、デジタル以上に多岐にわたる要素を含んでいます。それを的確に整理・調整するのは決して容易ではありませんが、その難しさに興味を持ち、「やってみたい」と思える方、小売のサービスを愛し、前向きに取り組める方と一緒に仕事ができたらうれしいですね。

お問い合わせ

課題の明確化からご支援可能です。

お気軽にお問い合わせください。

下記を記載の上、メールにてお問い合わせください。

- お問い合わせ内容

- 企業名

- ご担当者名

- ご連絡先(メールアドレス、電話番号)

お問い合わせいただく前の注意

- お客様からいただく個人情報は、お問い合わせ・ご質問への回答、情報提供のために使用させていただきます。

- 利用目的の範囲内で、お客様の個人情報を当社グループ会社や委託業者が使用することがございます。

- お客様は、お客様ご本人の個人情報について、開示、訂正、削除をご請求いただけます。

- お問い合わせの内容によっては、電子メール以外の方法で回答を差し上げる場合がございますので個人情報を正しくご記入いただけない場合は、お問い合わせ・ご質問に回答できない場合がございます。

- いただいたお問い合わせ・ご質問は、担当部門にて迅速な回答を差し上げられるよう努めますが、回答連絡までにお時間をいただく場合がございます。また、内容によりましては、お答えできない場合もございますのであらかじめご了承ください。

- お客様の個人情報の取扱全般に関する当社の考え方をご覧になりたい方は、個人情報保護方針のページをご覧ください。

- 16歳未満のお客様は、保護者の方の同意を得た上でお問い合わせください。

- 土曜日・日曜日・年末年始ほか、当社休業日にいただくお問い合わせについては、翌日営業日以降の回答となりますのでご了承ください。